腸と身体の感覚を感じとるコツ

腸(や身体)をなんとかしたい(しよう!)と思ったら、じぶんの腸や身体を

よーく観察することからはじめるといいかもしれません。

おすすめの方法は

呼吸

じぶんの呼吸の長さ、深さがどれくらいか、身体のどこに入っていくのか―。

呼吸が出入りする場所(臓器)は肺ですが、肺と一言でいっても、どこらへんに入りやすいか、または入りづらいかを観察します。

・右の肺と左の肺、おなじくらい?

・前を後ろは?おなじくらい?

・背中の下の方まで入る感覚はある?

・上(鎖骨の上まで)と下(横隔膜)にも入っている?

肺を360度の角度で感じ取るようにします。

肺を鳥かごに見立てて、鳥かごがまんべんなく広がったり、いびつにならずにそのままの形で縮こまるイメージに近いでしょうか。

さらには、空氣が入る(吸氣)ときと出る(呼氣)ときとでは、どっちがしやすい?←このようなことを観察します。

腸もみでお腹を観察するときは?

お腹もおなじです。

もみ方はじぶんがおイヤじゃない限り、どのようなもみ方をしても基本は自由です。

(それがわからない方向けにセルフ腸もみ講座や養腸セラピー講座をご用意しています)

漫然ともむもよしですが、おへそを中心としたとき、

おへそから2~3センチ離れた(けっこうおへその近い)①左側、②左下、③真下、④右下、⑤右横の5ヵ所のうち、どのあたりが硬い(または柔らかい)かな? であるとか、

おへそよりさらに外側にある①右骨盤の内側、②右肋骨の下、③おへそとみぞおちの間、④左肋骨の下、⑤左骨盤の内側の5ヵ所の場所を触って(押しもんで)みて、どこが硬いかまたは柔らかいかを感じ取ってみるようにします。

丁寧に触れたり、押しもんだりすると、手に感じ取れるようになったり、響いてくる感覚が芽生えてきたりします。

(お腹や手に意識を集中することで、それぞれの感覚や意識が高まってゆくからです)

呼吸や腸もみを観察するときのコツ

呼吸にしろ、お腹の感覚にしろ、1度より2度、3度と数を重ねれば重ねるほど感受性や感度は高まります。

観察は、漫然と呼吸をしたり、お腹をもむだけではわかりづらいです。コツは

丁寧に、ゆっくり、数を重ねて

1ヵ所1ヵ所ポイントを決めて、丁寧に観ていくようにしましょう(これが所謂“身体との対話”です)。

1つ1つをざっくりではなく、繊細に、顕微鏡で覗くように観ていく。

実際は“観る”というより“感じ取る”作業ですが、このとき、なるべくじぶんの感情は挟まないで行なうのもポイントです。

例えば

・お腹が硬い(からイヤだな)

・呼吸が入りづらい(なんてダメだ)

のような( )の部分です。

観察なので、いい/よくない でジャッジする必要はありません。

シンプルに「硬い」/「入りづらい」があるだけです。

「どうして硬いのかな?入りづらいのかな?」を思うことは、ジャッジではなく、解決に向かう疑問/質問なので、個人的にはセーフ。

いろいろ書かせてもらいましたが、文字だけでは限界があったり、お伝えきれない感覚も当然のことながらございます。

より詳しくお知りになりたい方はサロンの施術や講座にいらしてくださいね。

腸もみ・腸活コラムに関連する記事

腸と腸もみとセロトニンの関係。

1/20(火)20:00~開催いたしました。ライブでご参加くださいました皆さまに心より御礼申し...

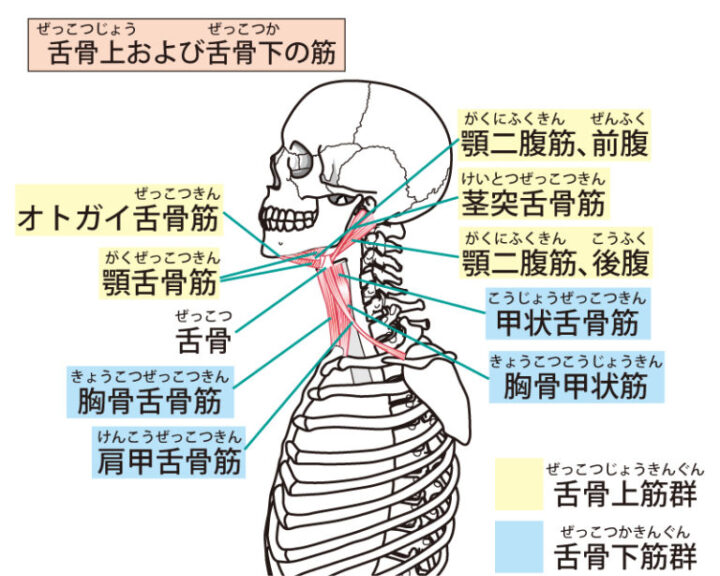

腸もみで声が出しやすくなる!?

それと息を「はぁ~…」と吐けるようになります。

吐ける身体に変化するというか(どれ...

スクール選びで迷っている方必見!腸もみ講座の特長

ほかの団体さまの講座と比較して迷っている方もいるかもしれませんね。

今回は、当スクールの講座の特...